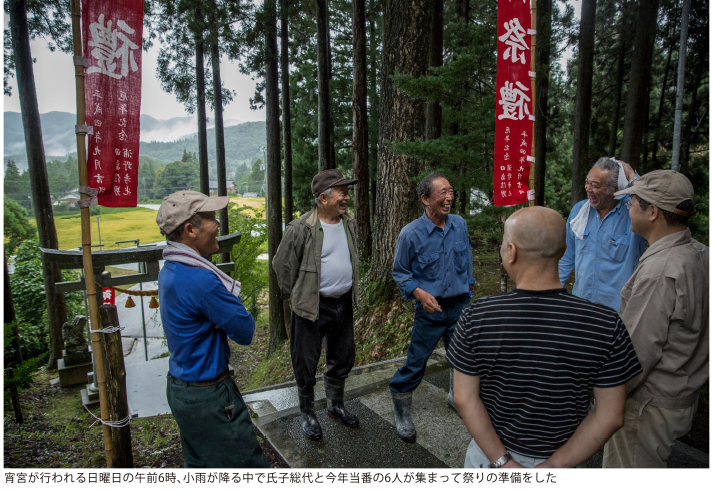

氏子総代は、行政区画で分けられた4つの班から1人ずつ3年任期で務め、当番は、集落で古くから続く家の位置によって分けられた釜田班、圓堂班、東班、田中班の4班が、毎年順繰りに務める。今年は釜田班が当番の年だが、この一年間に集落で5人が亡くなり喪に服しているため、秋祭りの準備は例年より変則的になっている。

出てきた人数は少ないが、わいわいと賑やかに準備しているうちに宵宮の準備も終わりに近づいた。小雨が降り続くので、参道下の大幟は午後から揚げることに決まった。小さな幟に竹竿を通しながら中昭吉郎(なか しょうきちろう)さん(60)が、イノシシの被害について話し始めた。「盆にぃじいさんの墓参りに行ってきたらぁ、道路下のぉ本家の田んぼに入っとる。わっ、なんぞぅ、入っとるが思うて」。幸潤さんも負けていない。「俺、昨日、見てきた。網(防獣ネット)の外側は、まぁまぁひでぇひでぇ、それこそ牛の子の爪ほどの跡が付いとるが」。総代長の小谷佳雄(こたに よしお)さん(70)が驚いて聞く。「本当か。そんなでかぁのか」。「おお、でかぁいぞ」と幸潤さん。

石川県珠洲市(すずし)若山町吉ヶ池集落は、能登半島最先端の山間部にある22世帯人口60人足らずだ。古くは炭焼きが盛んに行われたが、現在は、緩(ゆる)やかな斜面の棚田で行われる稲作と林業が主体だ。

吉ヶ池集落の区長を務める田畑稔(たばた みのる)さん(65)と妻の房子(ふさこ)さん(62)が、バインダー(小型稲刈り機)で棚田の稲刈りをしているのに出会った。

「ここの田んぼは水の便が悪いからぁ、草が生えてしもぅてぇ、稲の成長が悪いんや。能登ひかりという品種なんやけどぉ、稲が短くてぇ、家の前のハザには掛けられんのやわぁ。こんなん掛けとったら、みんなの話のネタになってしまうわぁ」

稔さんは、刈り取った稲をハザ干し(ハザに掛けて天日に干す)するために、稲刈りと脱穀を同時に行う自脱型コンバインを使わないで、1条ずつ歩いて刈り取っていく。手間の掛かる作業だ。房子さんが、刈り取って束になった稲を集めて1tトラックに積み込むと、ハザ干しをするために集落下の棚田に向かった。10段もある大きなハザだ。房子さんがトラックの上から稲束を一束ずつ投げ上げると、ハザの上で待ち構えている稔さんが受け取る。稔さんはすばやく稲束を半分に分けて開き、手際よくハザに掛けていく。息の合った夫婦の仕事だ。

リズム良く稲束を投げ上げていた房子さんが、すっと手を下に伸ばし落ちていた一本の稲穂を拾うと、いま投げようとしている稲束に差し込んだ。一粒の米も無駄にしない房子さんの百姓魂を見た思いだ。

「若い時にぃ、友だちから一緒に出稼ぎに行くまいかと声が掛かってぇ、紡績機械の整備で尾道へ行っとったん。そこで働いとったんで知り合うて、実家が岡山やから、19の時に連れてきたんかな。今じゃ、俺よっか百姓のこと知っとっちゃ。『私がここへ来て、これだけになったのは、ばあちゃんとじいちゃんのお陰や』言うて、『感謝せなあかん』言うてぇやっとるわい。そやから助かる、俺は」

生き物と共生する農法を目指す稔さんが耕作している棚田の下法(したのり)には、30センチ幅で30センチの深さの「江(え)」と呼ばれる水田内水路が設けてある。「江」を設けることでゲンゴロウやタニシ、ヤモリ、カワニナ、タガメ、トノサマガエル、それに北陸サンショウウオまでが生息できる共生の場となっているのだ。

コンバインで稲を刈る場合は、機械を入れるのに田んぼを乾燥させなければならないため、生き物は生息できなくなる。しかし、バインダーで稲を刈る場合は、ハザ干しは必要となるが、田んぼは湿っていても稲刈りができるのだ。生き物と共生する農法は、農作業がきつく非効率的であるが、経済的な視点だけで評価できない価値を持っていると、稔さんがハザ干しにこだわる理由を熱心に説明してくれた。

吉ヶ池集落を歩くと、いくつものハザが作ってある。それだけハザ干しにこだわる農家が多いということなのだろう。小雨の中、田中實(たなか みのる)さん(74)がひとりでハザを組み立てていた。脚立を使って孟宗竹の片方を持ち上げ、そこを縄で縛って、もう片方を持ち上げて縛っていく。支柱に縛り付ける際に、下の段と上の段、左の支柱と右の支柱が交互の方向になるように縛っていく。そうすることによって、稲を干して風が当たる時の揺れに強くなるのだそうだ。孟宗竹を縛り終えたら、支柱を前後左右から支えるために杭を打ち込み番線で括り付ける。ハザはもうビクとも動かない。「倒れてからでは遅いですから」。實さんの言葉に、稲を干した時の風圧の強さを知った。

實さんの作ったハザの下を、白い頭巾を被った新谷信子(しんたに のぶこ)さん(74)が降りて行った。下の畑でササギを採るのだと言う。雨はもう上がっていた。6月ごろに種を蒔いて支柱を立て、蔓を土に付けないように育てたササギだ。「天気が良ければ、収穫は中2日ほどおいて、今日が4回目」だと言う。様々な野菜が少しずつ植えてある。ニラがあちこちで花を付けている。「種が飛んで、ガツガツ増えて」。トマトは、真っ赤に熟れたまま枯れかかった茎に放置されている。「トマトは、腹いっぺ取ったし」。家の前の畑では、コイモ(里芋)にクリーム色の花が咲いていた。「私、嫁に来て(この花を見るのは)初めて。もう、はや、50年近くになるよ」。身近な自然の変化を楽しんで暮らす信子さんは、乙女心を失っていないのだろう。

宵宮が始まる頃には、雲の切れ目から青空も覗き始めていた。午後4時に再び拝殿に集合した総代と当番の6人は、参道入り口の大幟を揚げ終わると拝殿の祭壇を準備に掛かった。

「神輿動かさにゃ、お供えもんでけんやないか」「皆、力貸して」「けんちゃんの活躍には、ちょっと負けるけど」「毛の数では俺が負ける」。頭髪を剃っている健一さんと幸潤さんの言葉のバトルが、またまた始まった。区長の稔さんが、ここで一気に回覧板を渡してしまおうと、4班分を一緒に持って上がってきたので、拝殿は急に賑やかになった。準備がひと区切り付いた時だった。誰かが亀山國彦(かめやま くにひこ)宮司(54)へ、氏神様に稲荷さんが祀ってあるのは不思議だと、質問をした。確かに、本殿内には、ご神体を護るように左右に阿吽(あうん)の相をした赤い稲荷様が祀られているのだ。

「ま、確かにぃ、地域の発展とぉお稲荷さんの信仰は違ってぇ、お稲荷さんというのは元々稲の神様なのでぇ、稲が成るという風に書いて、昔は、いなりと読んでおったそうです」「そうよな」「稲荷神社というのは、商売繁盛と絡めて、稲がたわわに実る様を稲成りという風に言うたんで、全国へ広がった元々は稲の神様だったので、それで稲荷さまは、白いキツネが神様のお使いだと言われていますよね」「白いキツネだったのけ」「俺らんとこのは赤いが」「別の神様を祀っとるのに、お稲荷さんがおるのかと不思議がっとる人もおるんじゃ」「神様は喧嘩しないのでぇ、はい」「優しい」「お稲荷さんも神様なんか」「はい、稲荷さんも神様ですね。神社本庁には一緒になっとらんのですがぁ、考え方としては神様なのでぇ同じなんです」「それで意味が分かりました」「相当勉強になった」「俺も、ちょっと不思議と思うとった。違うとるもんが混じっとるやん。おかしいなとは思うとったんや。やっと得心がいった」

一同の笑い声が収まったところで、「ほんなら、そろそろ5時になるさかい。ロウソクの方、お願いいたします」と、総代長の小谷さんが声を掛け、祭壇のロウソクに火が灯された。区長の稔さんと一緒に参拝にやって来た前田孝晴(まえだ たかはる)さん(57)は、同じ吉ヶ池集落の氏子だが、神社の役付ではないので唯一のお客さんだ。拝殿の皆が、神妙に姿勢を正すと、亀山宮司の叩く太鼓の音が、ダンダンダンダン、ダダダダ、ダーンダーンと集落まで届くように鳴り響き、宵宮の始まりを告げた。

今年は、22世帯の集落から喪に服している家が5軒も出ている。例年ならば、能登半島の特徴的なキリコと呼ばれる巨大な灯籠が2基出て、御輿の道しるべとして集落を練り歩くのだが、今年は中止と決まっていた。

参列者全員が玉串を供えて神事が終わった。祭壇にお供えしてあった御神酒が下ろされ、直会が始まる。参列している全員が、幼い頃からの顔見知りだ。一升瓶から小さなガラスの猪口に御神酒を酌み交わしながら、屈託のない四方山の話が続く。この夏は、ミョウガが異常な高値だったことが話題になった後、酒を飲まない区長の稔さんが神妙な顔で話し始めた。

「このままいったらぁ(住んでる人が居なくなって)地図から抹消されるとこに住んどるんやから、どんな生活をしとるかを伝えんといかんと思うて、棚田作ってぇ若い人に教えとるんや。去年の秋にぃ、耳にチンチロリンを下げた若い娘が5人も来て、おいちゃんどうやって稲刈るのと聞くのでぇ、こうやって稲を握ってぇ、と教えてやってるとぉ、ええ香りがしてくるんや」。「それじゃエロ親父やないか」。幸潤さんが茶化すと、稔さんが苦笑いし、一同は大笑いだ。まだ空が明るい内に、直会はお開きになり宵宮は終わった。明日は、いよいよ秋の例大祭である。